「車売却ってそもそもどんな流れなのか」「車の相続について相談したい」など車売却をご検討の際に出てくる悩みに無料でお答えいたします!

【相談例】

● 車売却のそもそもの流れが分からない

● どういった売り方が最適か相談したい

● 相続で車を売りたいけど売り方が分からない

● 二重査定や減額について知りたい

など

旧車の売買と鑑定市場

残クレの再ローンは可能?注意点の紹介やフルローンとも比較

残クレを契約している場合、最終回の支払い時に残価を一括返済すると車を買い取れます。まとまった資金がない場合は、再ローンを組み残価を分割払いで買い取ることも可能です。とはいえ、再ローンを行うべきか迷っている方もいるでしょう。この記事では、残クレの再ローンの特徴や注意点を紹介するとともに、フルローンと比較解説します。 残クレの最終回の支払い時点で再ローンが可能 残クレは、最終回の支払い時点で再ローンが可能です。残クレで契約した車を買い取るには、基本的に一括返済しなければなりません。ただし、まとまった資金がない場合は残価分のローンを組むことで分割で返済できます。 販売店やローン会社から、最終回の選択についての案内が届いたら「再ローンをして乗り続けたい旨」を伝えましょう。なお、メーカーによっては「再クレジット」や「再分割」とも呼ばれています。 残クレの再ローンの注意点 残クレの再ローンは、まとまった資金がなくても車を買い取れるものの、注意しなければならない点がいくつかあります。残クレの再ローンを組む際の注意点を紹介します。 金利が上がる 再ローンは、金利が上がるため月々の返済額が増えます。金利は以下のようにマイカーローンの種類ごとに異なり、残クレはディーラーローンより低金利な傾向があります。 ・金融機関のマイカーローン 2〜4%・ディーラーローン 4〜8%・残クレ 3〜5% ただし、再ローンを組む際は、ディーラーローン程度の金利に引き上げるメーカーがほとんどです。金利が高くなると月々の返済額が増えるため、家計に負担がかかる点に注意しましょう。 再度審査に通過する必要がある 再ローンを組むには再度審査に通過しなければなりません。審査では、収入に対して借入額が高すぎないかや、他社への借入状況を確認されます。返済能力がないと判断された場合は、再ローンを利用できません。 また、審査基準は残クレ時より再ローンの方が厳しい傾向にあるため、通過できない可能性があることに留意が必要です。なかでも、マイカーローン以外に他社でも借入をしている場合や、税金の支払いを滞納していると審査に影響が出る可能性があります。 支払回数が制限される 再ローンは、支払い回数が制限されているケースがあります。トヨタやホンダでは、残クレと再ローンの支払い回数を合わせて「84回(7年)」までと指定されています。つまり、残クレの60回(5年)支払いで契約した場合、再ローンを組む際は残価を「24回(2年)」で返済しなければなりません。 たとえば、年利3.9%で300万円の車を残クレの60回で契約し、残価が150万円の場合は、月々「3万2,000円」程度を支払う必要があります。84回までと制限されている場合の再ローンは、残価の150万円を24回で返済する必要があるため、月々の返済額は「6万6,000円」程度です(年利6.5%の場合)。 支払い回数が制限されていることにより、月々の返済額が増える可能性がある点に注意しましょう。なお、残クレは基本的に車検を取得するタイミングである「36回(3年)」もしくは「60回(5年)」で契約されることがほとんどです。 残クレのメリットが小さくなる 再ローンを組むと、残クレの「月々の返済額を抑えられる」メリットが小さくなります。再ローンは残クレ時より金利が上がるため、月々の返済額が増えるほか、余分に利息を支払わなければなりません。余分な利息により総支払額も増えるため、フルローンで車を購入するより損する可能性があります。総支払額を減らすためにも、再ローンを組む際はなるべく支払い回数を短くして契約するとよいでしょう。 残クレの再ローンとフルローンの比較 350万円の車を「残クレの再ローン」と「フルローン」で購入した場合の利息や総支払額を算出しました。利息を少しでも減らして車を購入したい場合は、参考にしてみてください。 【残クレの再ローンで車を買い取りした場合】 残クレ時(残価190万円・36回払い・金利3.9%・ボーナス払いなし) 残クレ再ローン時(48回払い・金利6.5%・ボーナス払いなし) ・月々の返済額 5万円5,000円程度・利息 31万1,000円程度 ・月々の返済額 4万5,000円程度・利息 26万2,000円程度 再ローンで車を買い取るまでは、「57万3,000円」程度の利息が発生し、総支払額は「407万3,000円」程度です。 【フルローンで車を購入した場合】・3年ローン・金利 6.5%・頭金なし・ボーナス払いなし 上記の条件で350万円の車をフルローンすると、「36万円」程度の利息が発生し「386万円」程度の総支払額で車を購入できます。月々の返済額は「10万7,000円」程度と毎月の負担はあるものの、フルローンの方が結果的に支払う金額が少ないことがわかります。少しでも利息を減らしたい場合は、フルローンで車を購入するとよいでしょう。 残クレの再ローン以外の選択肢 残クレは再ローンを組む以外に、次の選択肢があります。 ・車を乗り換える・車を返却する・最終回分を支払う 上記の選択肢は、最終回の支払いの6ヶ月前に、販売店やローン会社から案内が届きます。どの方法を選択するか考える猶予があるため、メリットやデメリットを考慮して慎重に選びましょう。 車を乗り換える 車を「ディーラーの下取り」もしくは「買取業者に売却」して、新たに乗り換える方法があります。最新モデルに乗り換えられるため、新しいモデルを好む方に選択されることがほとんどです。また、「家族が増えた」「親の介護が必要になった」など、ライフスタイルに変化があった場合、ニーズに合わせて車を購入できます。 ただし、売却額が残価を下回った場合は差額分を一括返済するか、新たにローンを組まなければなりません。状態によっては、差額分の支払いが生じる可能性があるため、車を高く売却できる業者に買い取ってもらうとよいでしょう。 また、乗り換えた場合は3年間の無料のメーカ保証が付帯されます。一方、再ローンを組んだ車は登録されてから3年以上経過しているため、付帯されているメーカー保証が切れている状態です。 万が一、エンジンやトランスミッションが壊れると100万円程度の修理費が発生するため、保証に加入している新車に乗り換えた方が維持費を抑えられます。輸入車の場合は、さらに修理費が高額になるため、新車に乗り換えた方が維持費を抑えられるでしょう。 とはいえ、メーカーによっては3年後以降も加入できる「延長保証」を購入できます。ただし、延長保証は有料であり、5〜10万円程度の加入費用が発生することを把握しておきましょう。 車を返却する 車を査定してもらい、購入した販売店に返却します。転勤や海外赴任など、車に乗る予定がなくなった場合や、他メーカーに乗り換えたい方におすすめの選択肢です。ただし、売却額が残価を下回る場合は、乗り換えと同様に差額を一括返済もしくは新たにローンを組まなければなりません。修復歴や損傷、設定された走行距離を超えていると売却額は残価に満たないため、返済前に車の状態を確認してみましょう。 また、売却額と残価の差額を一括返済できる場合は、契約途中でも車を返却できます。基本的に違約金が発生しないほか、ブラックリストにも載らないため、自分のタイミングで残クレを中途解約できます。ただし、メーカーによっては違約金を設定している可能性があるため、事前に契約書や販売店に確認しておきましょう。 最終回分を支払う 最終回分を一括返済すると、車を買い取れます。車に愛着があり手放したくない場合は、最終回分を一括返済するとよいでしょう。買い取った車は自分名義になるため、後に売却や譲渡を自由に行うことも可能です。 また、残クレは最終回の支払い時に売却額が残価を達するよう、走行距離やカスタマイズが制限されています。車を買い取ると、走行距離を気にせず運転できる点や、自分好みにカスタマイズできる点はメリットといえるでしょう。 残クレを利用するときは再ローンしないことが前提 残クレは、契約期間満了後に「乗り換え」もしくは「返却」すると金額面で得をします。一方、再ローンは金利が上がることで利息を余分に支払う必要があるため、逆に損する可能性があります。どうしても乗り換えられない理由がない限りは、利用しない方がよいでしょう。万が一再ローンを組む場合は、残クレ時との金利の違いや利息をしっかり確認したうえで利用を検討してください。 まとめ 残クレは最終回の支払い時点で、残価を再ローンできます。ただし、金利が上がり利息を余分に支払う必要があるため、メリットである「月々の返済額を抑える」ことができなくなります。残クレで車を契約する際は、再ローンしないことを前提に利用するとよいでしょう。 なお、再ローンのほかに、乗り換えや販売店に車を返却する方法もあります。売却額が残価を下回った場合は、差額を「一括返済」もしくは「新たにローンを組む」必要があるため、少しでも高く売却できる業者に車を売却しましょう。

海外赴任が決まったときは車をどうすればよい?保管する方法や注意点を解説

仕事の都合で海外赴任することになったとき、所有している車をどうしたらよいのか悩む方も多いのではないでしょうか。今回は、海外赴任するときに日本で車を保管するメリットやデメリット、手続き方法などについて紹介します。海外赴任するときの参考にしてみてください。 海外赴任の際に車を自宅で保管するメリット まず、海外赴任する際に車を自宅で保管するメリットを紹介します。車を自宅で保管するメリットは主に次の2点です。 戻ってきたときに車にすぐに乗れる 車を保管しておくと、海外赴任から帰国したときにすぐに車に乗ることができます。 ただし、海外赴任の期間や赴任中の車のメンテナンスなどの事情で変わります。すぐに乗りたい場合はコンディションを保つためにメンテナンスを欠かさないようにしましょう。家族や友人などに海外赴任中の車のメンテナンスを依頼してください。 なお、免許証の有効期限や車検証の期限などにも注意が必要です。 単身赴任の場合は自宅に残った家族が乗れる 単身で海外赴任する場合は、日本に残った家族が車に乗ることができます。 家族の中で誰かしら運転する可能性があるのであれば、海外赴任する際に自宅に車を保管しておくとよいでしょう。 海外赴任の際に車を自宅で保管するデメリット 次に、海外赴任する際に車を自宅で保管するデメリットを紹介します。自宅で保管する主なデメリットは次の3点です。 車のリセールバリューが下がる恐れがある 車のリセールバリューが下がる恐れがあります。 海外赴任している間に、モデルチェンジしたり新型車が登場したりすると、海外赴任前に現行モデルであった車も型落ちとなってしまいます。型落ちした車のリセールバリューは、現行モデルと比べると低くなるケースがほとんどです。そのため、帰国後に車を売却しようとしたとき、思っていたほど高く売れない可能性があります。 駐車場代や車検代などがかかり続ける 海外赴任中であっても、ナンバープレートがついていれば、税金や車検などの維持費がかかります。また、駐車場を借りている場合には駐車場代、車の状態を保つためのメンテナンス代などもかかります。このように車は乗っていなくても維持にお金がかかることを覚えておきましょう。 残った家族が引っ越す際に困る可能性がある 単身で海外赴任し、後に家族と海外で同居することになった場合、車の売却に困ることがあります。 車に関する手続きは、基本的に所有者でなければ行うことができません。もし、所有者が海外赴任していて、残った家族が車の手続きをしたいと考えても、所有者の委任状など、さまざまな書類が必要となります。このようなことから、海外赴任するときは家族と話し合い、事前に所有者を変更したり売却したりするとよいでしょう。 海外赴任の際に車を日本で保管するときの手続き ここからは、海外赴任をする際に日本で車を保管しておくときの手続きについて紹介します。 一時抹消登録 一時抹消登録をしておくと、自動車税の課税をストップすることができます。 ただし、一時抹消登録をするとナンバープレートを返却しなければならないため、再度公道を走行するためには再登録が必要です。一時抹消登録をしたら、車を動かさないよう注意してください。 自賠責保険の解約 一時抹消登録をしたら、自賠責保険の解約をしましょう。自賠責保険の解約は、契約した保険会社に連絡することで実施できます。 任意保険の中断 任意保険(自動車保険)の中断手続きをしましょう。 車を所有している方のほとんどが加入している自動車保険は、等級によって保険料が変わる制度となっています。単に自動車保険を解約してしまうと等級がリセットされてしまうため、中断手続きをして等級を引き継げるようにしておくことがポイントです。 車を日本で保管するときの注意点 海外赴任に伴い、日本で車を保管するときは、気を付けなければならないことがいくつかあります。ここでは、特に気を付けたいポイントを3つ紹介します。 乗らない場合でもメンテナンスが必要 車に乗らない場合でも車のメンテナンスは必要です。 車は機械部品の集合体であるため、動かしていなかったりメンテナンスを怠ったりすると、あっという間に劣化してしまいます。 帰国後すぐに乗れるようにするためにも、メンテナンスはしっかりと行っておきましょう。メンテナンスは家族に依頼したり信頼できる人に依頼することをおすすめします。 ガソリンは満タンにして保管する ガソリンは、なるべく満タン状態にしておきましょう。 車の燃料タンクは樹脂製が多くなっているものの、金属部品が使われている部分もあります。金属部品が空気に触れてしまうと、酸化して劣化してしまうため、ガソリンはなるべく満タンにしておくとよいでしょう。 なるべくこまめに動かす 車をこまめに動かして、部品の劣化や硬化を防ぎましょう。 車を長期間にわたり止めておくと、部品が劣化し、オイルによる潤滑や防錆効果が落ち、ゴム部品の硬化などが進行してしまいます。 このような部品の劣化を避けるためにも、こまめに動かして、車の状態を維持しておきましょう。 車を日本に保管する以外の選択肢 車を日本に保管する以外の選択肢には、売却や赴任先に送るなどがあります。ここからは、保管以外の方法を紹介します。 売却する 海外赴任に伴い、車を売却するのも手段の1つです。 長期にわたり海外赴任する可能性がある場合は、車を売却するとよいでしょう。ただし、期間が決まっていたり、家族が日本にいたりする場合には、車を売却するか慎重に検討する必要があります。 赴任先に送る 赴任先に車を送るのも1つの方法です。 海外赴任先に車を送る場合は、さまざまな手続きが必要になり、費用もかかるため、長期にわたる赴任または日本に戻ることがほとんどない場合の手段といえるでしょう。 知人に貸す 海外赴任中に友人や知人に車を貸すという方法を検討するとよいでしょう。 車を手放したくないものの、不動車にしたくない場合は、友人や知人に車を貸して、普段使いしてもらうと車の調子を維持できます。ただし、事故を起こしてしまったとき、キズ・汚れをつけてしまった場合、税金や車検の支払負担などについては、海外赴任する前にしっかりと取り決めておきましょう。 まとめ 海外赴任によって車を保管するかどうか悩んだときは、海外赴任する期間や家庭環境、帰国後も今までの車に乗りたいかなど、あらゆる側面から車の必要性を考え、手放すか保管するかを決めるとよいでしょう。

クルマのローンは組み直し(借り換え)で本当に安くなる? メリットや注意点を解説

クルマは住宅に次いで大きい買い物だといわれます。そのため、多くの方が購入の際にローンを組みます。 しかし、ライフスタイルが変化したり他の出費が増えたりすると、クルマのローンを負担に感じることがあります。「今のクルマはまだ手放したくないけど、月々の支払額を抑えたい」と悩んでいる方も少なくないはずです。 今回は、毎月の支払額の負担を軽減するための方法として、現在のローンを途中でやめて新たに借り入れする組み直し(借り換え)について紹介します。 クルマのローンの組み直し(借り換え)とは クルマのローンの組み直し(借り換え)とは、新たな機関から融資を受けて現在組んでいるローンを一括返済することです。一括返済したあとは、融資を受けた分を新たなローンとして返済していきます。 手続きが手間に思えるかもしれませんが、場合によっては大幅に月々の支払額を減らせるため、現在のローンに大きな負担を感じている方にとっては検討したい対処法の1つです。 クルマのローンを組み直す(借り換える)メリット クルマのローンの組み直し(借り換え)のメリットについて、ここから詳しく解説します。 月々の支払額が減る可能性がある クルマのローンを組み直す(借り換える)最大のメリットは、月々の支払額が減る可能性がある点です。 ローンの支払額は、主に金利に左右されます。車輌の本体価格が同じだとしても、ローンを契約する機関や会社によって金利が異なるため、現在のローンよりも金利の低いローンで契約し直せば、月々の支払額を減らせます。 以下にローンの種類別の金利の相場をまとめました。自分の組んでいるローンの金利が高いのか低いのかわからないという方は、ぜひ目安にしてみてください。 ローン別の金利相場 ・銀行系ローン 1〜4%「オートローン」や「マイカーローン」とも呼ばれるローンです。ディーラーローンや自社ローンより金利は低いですが、審査が厳しい傾向にあります。 ・ディーラーローン 2〜8%ディーラーローンは、その名のとおりディーラーでクルマを購入した際に申し込みできるローンです。クルマの購入と審査を1つの店舗で完結できるというメリットがあります。 ・自社ローン 10〜15%自社ローンは、販売店独自のローンです。新車だけではなく中古車販売店でも実施しています。審査は通りやすいといわれているものの、銀行系ローンやディーラーローンに比べて金利が高い点に気をつけましょう。また、金利のかからない自社ローンもありますが、保証料や手数料が10〜15%上乗せされるため、結果的に他のローンよりも総支払額が高くなります。 名義を自分に変えられる場合がある 2つ目のメリットは、クルマの名義を自分に変えられる場合があることです。 ディーラーローンや自社ローンで購入した場合、名義(所有者)は販売店もしくはローン会社になります。普段使用しているときには、名義が販売店であってもローン会社であってもあまり支障はありません。しかし、クルマを売却するなどの手続きを行う際には名義変更が必要です。手続き自体にも時間がかかるうえ、指定の書類を用意する手間もかかります。 対して、銀行系ローンの場合は自分自身の名義で契約するため、売却の際にもスムーズに手続きできます。現在ディーラーローンや自社ローンで支払いしている方が銀行系ローンに組み直し(借り換え)すれば、金利が低くなるばかりではなく将来的な手続きの負担も軽減できるのです。 クルマのローンを組み直す(借り換える)ときの注意点 ここまで、クルマのローンを組み直す(借り換える)メリットを紹介しました。一方で、事前に把握しておきたい注意点もいくつかあります。次からは、クルマのローンを組み直す(借り換える)際に気をつけたいポイントを3つに絞って解説します。 審査を通過しないといけない クルマのローンの組み直し(借り換え)とは新たに融資を受けることであるため、必ず審査が実施されます。当然ながら、審査に落ちてしまうと組み直し(借り換え)はできません。なお、金利が低いほど審査が厳しい傾向にあります。 審査に通りにくいパターン 以下2つのいずれかに当てはまっている場合、ローンの審査に通りにくい傾向にあります。 ・過去に返済を遅延した記録がある現在組んでいるローン、もしくは過去に組んでいた別のローンで遅延した記録があると審査に通りにくくなります。 ・勤続年数が短いローンの審査には、現在所属している会社での勤続年数が影響するといわれています。勤続年数があまりにも短いと審査に通らないことがあるため、留意しておきましょう。目安として、勤続年数が1年未満だと審査に通りにくい傾向にあるようです。 ・年収が下がった直後転職やライフスタイルの変化で年収が下がってしまって間もない時期にローンに申し込むと、審査に落ちてしまう場合があります。 残債が少ないと安くならない可能性がある 現在組んでいるローンの残債が少なかったり、残存期間が短かったりする場合、組み直し(借り換え)しても負担が減らない場合があります。申し込みする前に残債の金額を確認し、このまま支払いを続けた場合と組み直し(借り換え)した場合の総支払額を確認しておきましょう。 以下のようなシミュレーションできるサイトを使用すれば、おおむねの金額がひと目でわかります。【イー・ローン】マイカーローンのかんたん借り換えシミュレーション 手数料がかかる場合がある ローンによっては、組み直し(借り換え)する際に手数料がかかります。金額は3,000〜5,000円程度です。 クルマのローンの組み直し(借り換え)の手順 続いて、クルマのローンを組み直し(借り換え)する際の手順を紹介します。実際に手続きをする際の参考情報としてお役立てください。 なお、審査や契約の際には現在のローンの残債の情報や、本人確認書類など必要なものがあるため、申し込み先に事前に確認しておきましょう。 1.新たなローンの申し込み まずは新しく借り入れする機関にて申し込みを実施します。銀行などに来店しないと申し込みできないローンもあるため、事前に方法を確認しておきましょう。 2.審査の実施・結果の通知 申込後には審査が実施されます。早ければ翌営業日、遅くとも1週間以内には結果が通知されます。 3.契約手続き・融資実行 審査に通ったら契約手続きを行い、契約完了後に融資が実行されます。審査に通ってからお金が振り込まれるまでにおおよそ数日かかります。 4.現在のローンの返済 融資が実行された後、振り込まれたお金で現在組んでいるローンの残債を一括で返済します。銀行から融資を受けた場合には、現在組んでいるローンの会社に銀行が直接お金を振り込むケースが多いです。 5.新たなローンの返済開始 現在のローンの返済が終わったら、新たなローンの返済がはじまります。 ローンの組み直し(借り換え)以外での対処法は? ここまでローンの組み直し(借り換え)による、クルマのローンの負担額を軽減する方法について解説しました。しかし、申し込みできなかったり審査に通らなかったりした場合を想定して、他の対処法も知っておくとよいでしょう。 ここでは、ローンの組み直し(借り換え)以外で月々の負担額を減らす対処法を紹介します。 家計の収支を見直す クルマのローンだけに着目するのではなく、家計全体の収支を見直して、節約できるものがないかを確認してみましょう。もう使用していないサブスクリプションサービスはないか、スマートフォンの契約プランをグレードダウンできないか、食費で節約できる部分はないか、など費用を抑えられる項目があるかもしれません。 副業をはじめる 節約だけに注力するのではなく、収入を増やすことを検討するのもよいでしょう。現在の雇用契約内容によりますが、副業で稼ぐのも1つの方法です。 まとめ クルマのローンの組み直し(借り換え)のメリットと注意点、手順について解説しました。 愛車にいつまでも乗り続けたいけれど、月々の負担額との折り合いがつかず悩んでいる方は決して少なくないでしょう。安心してクルマを長く所有するために、ローンの組み直し(借り換え)は有効な方法の1つです。今後のカーライフを充実させるため、今回紹介した情報をぜひお役立てください。

車のローン残債を確認するには?ローンを早く減らす方法や乗り換え時の注意点を解説!

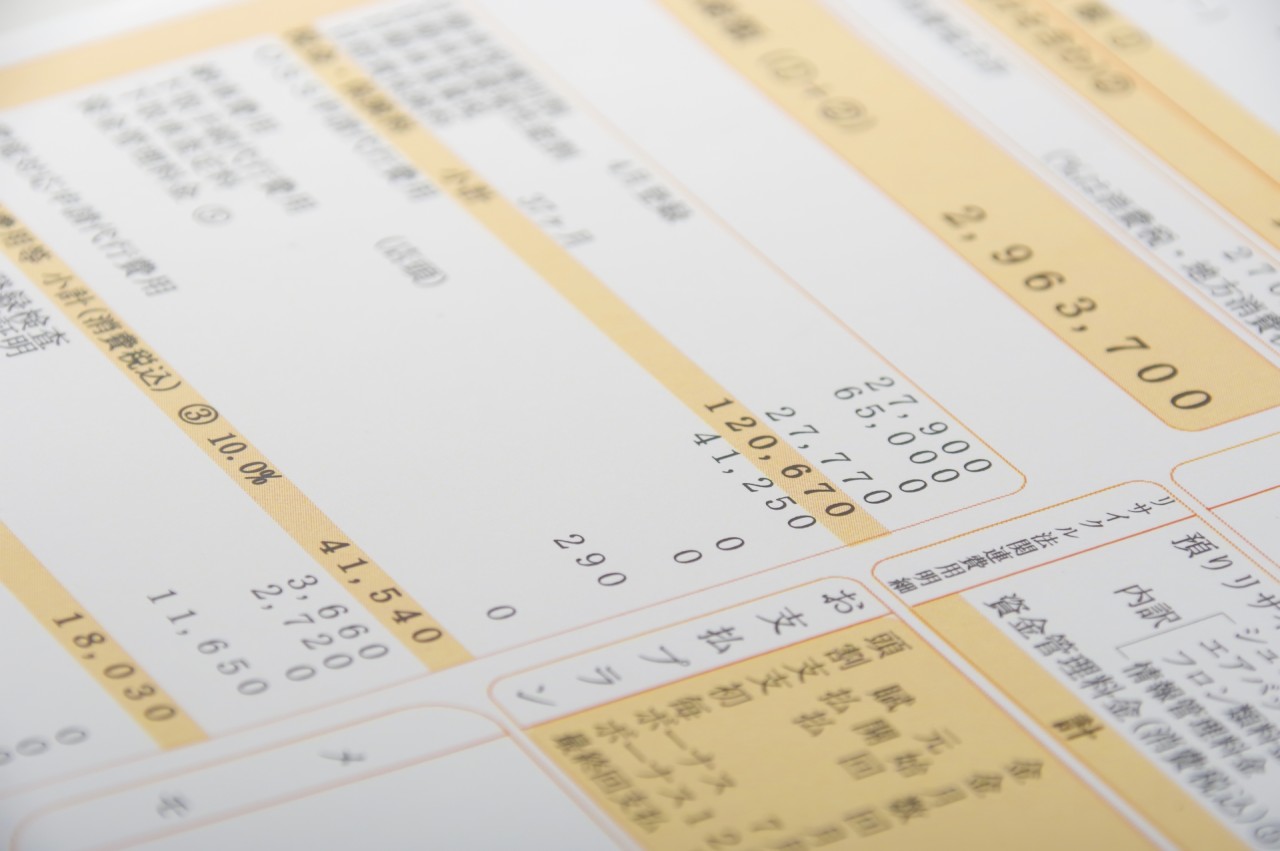

自動車ローンの返済期間は、金融機関にもよりますが3~10年と比較的長期で設定されることが多い傾向にあります。長期ローンを組むと、月々の負担が減るというメリットがあります。 とはいえ、長い返済期間中にライフステージが変わったり、新型車が発表されたりすると、車を乗り換えたくなることがあるかもしれません。ローン返済中に車を乗り換えるには、さまざまな手続きが必要ですが、まずはなんといっても残債を確認することが大切です。 そこで今回は、車のローン残債を確認する方法や、新しい車に乗り換える際の注意点などについて解説します。 車のローン残債を確認する方法とは? 車を維持するためには、ローンの支払いだけではなく、保険代やガソリン代、車検代などさまざまな費用が必要です。ローンの支払いが家計の大きな負担となっている場合は、ローンの残債を確認し、支払い方法やローンの見直しを検討しましょう。 また、車の買い替えや売却を検討している際も、ローン残債のチェックは必須です。はじめに、車のローン残債を確認する方法を3つご紹介します。 ローン会社のWebサイトで照会する ローン会社の中には、Webサイト内に利用者向けのページを用意している会社もあります。時間や場所を選ばずいつでも残債の確認ができるため、おすすめの方法です。利用者向けのページにログインするためには事前の登録が必要となり、メールアドレスやパスワードなどの情報を用意しなければなりません。 また、カードローンではカード番号も必要な場合があります。ログインに必要な情報は、契約時に通知されていることがほとんどですが、わからないようであればローン会社に問い合わせてみましょう。 支払金一覧表を確認する 支払金一覧表とは、契約内容や支払い方法、金額などが記載された書類のことで、契約時または契約後に渡されます。ローン会社により手続き方法は異なりますが、書類を郵送してもらう方法のほか、Webサイトの利用者向けページからPDF形式で閲覧できる場合もあります。 支払金一覧表では、現在のローン残高はもちろん、今後の支払いスケジュールも確認できます。ただし、返済が遅れてしまったことがある、ボーナス払いで多めにローンの返済をしたことがある場合には、実際のローン残高と書類上の金額が一致しない可能性がありますので注意しましょう。 電話で問い合わせる 車のローンを組んだ会社に、電話で問い合わせて残高を確認する方法もあります。Webサイトで照会ができなかったり、支払金一覧表を紛失してしまったりした際は、電話で確認するとスピーディーで確実です。 ただし、氏名や生年月日などの本人確認があるため、問い合わせは契約者本人が行いましょう。また、夜間や土日は対応していないこともあるため、営業時間を確認するようにしましょう。 車のローン残高を早く減らす方法 ローンを組んで車を持つメリットは、一度に大きな金額の出費をせず、月々の支払いに分散できる点です。しかし、収入・支出のバランスが変わってローンが家計の負担となってしまった場合や、新しい車への乗り換えを考えている場合には、少しでも早くローンの残高を減らしたいものです。次に、ローンの残高を早く減らす方法について解説します。 一括返済 一括返済は、ローンの残額を一度に返済することで支払い期間を短縮する方法です。まとまったお金が用意できるのであれば、一括返済することで返済を終わらせることができます。ローンは借入金額に対して利息がかかるため、期間が長いほど返済額が多くなりますが、少しでも早く返済することで利息分を節約でき、通常通りローンを支払うより、返済総額を減らすことにつながります。※たとえ同じ金利でも、支払い回数が多いほど、もしくは期間が長いほど利息が増えるため、総支払額は多くなります。 また、車の所有権をローン会社が持っている場合、返済後に所定の手続きを経ることで自分の名義に変更できるため、いつでも自由に売却できるようになるというメリットも得られます。ただし、ローン会社によっては一括返済を行う場合に手数料が発生する場合もあるため、手数料の有無や金額、返済総額などを確認した上で手続きを進めましょう。 繰り上げ返済 一部繰り上げ返済は、ローン残債の一部を先に返済する方法です。ローン残債を一括で返済できるほどの余裕はないものの、ボーナスなどでまとまった費用が用意できる場合は、一部繰り上げとしてそれらを充てる方法もあります。一括返済ほど大きなメリットは得られませんが、前倒しで返済することで利息を減らせます。 一部繰り上げ返済の返済方式は主に2つです。一つは、返済期間を変えず、月々の返済金額を減らす返済額減額方式、もう一つは、返済期間を短くする期間短縮方式です。 ただし、ローン会社によっては一部繰り上げ返済を行うことで手数料が発生する場合もありますので、事前に確認しておきましょう。また、ディーラーローンの場合、一部繰り上げ返済に対応していないケースもあります。 借り換え 借り換えとは、ローン会社を見直して、今よりも低い金利でローンを組むことです。これにより、車のローン残債を早く減らせる可能性があります。ほかにもローンを組んでいる場合、複数のローンを一本化するおまとめローンを選ぶことも一つの方法です。 ただし、返済期間がほとんど残っていない場合や、借り換え前後の金利差が0.1〜0.2%程度と小さい場合、返済総額はあまり変わらないかもしれません。また、手数料が必要になるケースでは、かえって支払総額が増えてしまうこともあるため要注意です。 ローン残債があっても車は乗り換えられる? ローンが残っているけれど今の車を手放して乗り換えたい、というケースもあるでしょう。このような場合、新しく車を購入することはできるのでしょうか。続いては、ローン残債がある状態で車を乗り換える方法をご紹介します。 ローンが残っていても乗り換え自体は可能 現在の車のローンが残っていても、新しい車に乗り換えること自体は可能です。ただし、買い替えることでローンが相殺されるわけではないため、引き続きローンを支払いながら、新しい車の購入費用を負担しなければなりません。 2台分の支払いが必要になることを踏まえると、ローンを完済してから買い替えることが望ましいでしょう。併せて、これまで乗っていた車をできるだけ高い金額で買い取ってもらうなどの工夫も必要です。 買取額 > ローン残債の場合 走行距離が少ない、人気の車種である場合には、高額の査定を提示してもらえるケースもあるため、買取金額がローンの残債を上回る可能性があります。例えば、ローンの残債が50万円の車を、60万円で買い取ってもらうことができれば、ローンの支払いをまかなうことができます。 買取額 < ローン残債の場合 ローン残高がある車の乗り換えにおいて注意しなければならない点は、車の買取額より残債が上回った場合の対応です。たとえば、車のローン残債が50万円に対して買取額が35万円の場合、15万円はローンとして残ります。残りの金額のみで再度ローンを契約することもできますが、かえって金利が高くなることも少なくありません。 新しい車を契約し、乗り換える気になっていたにもかかわらず、新たにローンが組めなくなってしまったという事態を招かないためにも、返済計画に無理がないかを見極めることが大切です。 ローン残債がある車を売却する時の注意点 ローン残債がある状態で車を乗り換える場合には、通常よりも確認と手続きが多くなることがあります。最後に、ローン残債がある車を売却する時の注意点について解説します。 車の所有権を確認する まずは、車の所有権について確認しましょう。「自分で購入したのだから、名義は自分にあるのでは?」と思いがちですが、信販会社やディーラーでローンを契約した場合、ローン会社が所有権を持っているケースが多くあります。ただし、銀行などの金融機関でローンを組んだ場合は、返済中も名義人は自分であることが一般的です。 所有者の名前は、車検証の「所有者の氏名又は名称」の欄に記載されています。そこに自分の氏名が記載されていれば、車は本人の所有物です。 この欄が信販会社あるいはディーラーの名称になっていた場合は、ローンの完済と、所有権を自分に変更する「所有権の解除」という手続きを行わなければ、車を売却することができません。 所有権が自分にあるケース 所有権が自分にある場合でも、契約書はよくチェックする必要があります。「完済前の売却を禁止する」「ローン完済まで信販会社が所有権を留保する」といった記載がある場合、車が担保になっているため、完済まで車を自由に売却することはできません。これらの条件がなければ、特に手続きをする必要なく、売却、譲渡、処分が可能です。 所有権が自分ではないケース 所有権が自分ではない「所有権留保」とは、万が一契約者がローンを返済できなくなった時に備え、ディーラーや信販会社が車の所有者となり、勝手にその車を売却・譲渡・処分できないようにする制度です。 車の名義を自分に変更するためには、所有権の解除に関する手続きをしなければなりません。もとの名義人(ディーラーや信販会社)と、解除後の名義人(自分)がそれぞれ書類を用意し、管轄の陸運局に出向いて、所有権解除の手続きと名義変更の手続きを行います。手続きは自分自身で行えるほか、ディーラーや信販会社に代行してもらえる場合もあります。 【所有権の解除のために用意する書類】・車検証・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)・ローン完済証明書・納税証明書・印鑑・所有権解除依頼書 ※・委任状 ※※ディーラーやローン会社側でテンプレートを用意しているケースがほとんど 【名義変更のために用意する書類】・手数料納付書・車検証・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)・自動車取得税・自動車税納税証明書・申請書・譲渡証明書・車庫証明書・印鑑(新所有者の実印)・委任状 まとめ 車のローン残債は、ローン会社のWebページのほか、支払金一覧表や電話での問い合わせでも確認することができます。車のローン残債がある場合の乗り換えを検討する際には、まずローン残債を正確に確認し、少しでも早く返済できる方法を見つけましょう。ローン会社を見直せば、当時より金利の低い会社が見つかるかもしれません。 また、残債が買取額を上回る場合には、残ったローンの支払い方法についても併せて検討し、無理のない資金計画を立てましょう。車の買取相場は日々変動するため、相場が高いのであれば、早めの売却をおすすめします。

日産 R35 GT-Rは故障しやすいのか?よくある故障や対策方法を紹介

日産 R35 GT-Rは故障しやすいのでしょうか。今回は、R35 GT-Rが故障しやすいのか、よくある故障、故障したときの対処法について解説します。R35 GT-Rのオーナーだけでなく、これからGT-Rを手に入れようと考えている方も参考にしてみてください。 R35 GT-Rは故障しやすい? R35 GT-Rは、自動車大国でもある日本車であることや、長年にわたり車を作り続けてきた日産のモデルであることなど、さまざまな理由により故障しにくい車といえるでしょう。 故障が全くないわけではありませんが、高性能モデルとしては故障しにくい部類に入ります。ただし、高い出力を発生させるエンジンを搭載していることから、エンジンの熱による部品の劣化やトラブルがよくあるようです。 そのため、エンジンの熱がエンジンルーム内に溜まらないような走りや過酷な走行をしないようにしていれば、大きなトラブルに見舞われることは少ないでしょう。 R35 GT-Rのよくある故障 ここからは、R35 GT-Rによくある故障を紹介します。現オーナーや今後所有を考えている方はここで解説する故障部位の修理がされているか、保証の対象となっているか確認するとよいでしょう。 メーターパネルの異常 R35 GT-Rは、メーターパネルのLEDが切れてしまうトラブルがよくあるようです。 主な原因は、エンジンルーム内の熱や走行振動による接触不良などが大半です。 メーターパネルのLEDが切れてしまうとメーターそのものを交換したり、LEDの打ち直しをしたりしなければなりません。もし、走行中にメーターパネルが点滅したり、部分的にブラックアウトしたりするときは、早めに修理しましょう。 費用は、メーター交換とLEDの打ち直しで異なります。修理工場に持ち込み、見積もりを出してもらいましょう。 フライホイールのトラブル フライホイールのトラブルもよくあるトラブルです。 フライホイールのトラブルは、特に初期型のGT-Rにみられ、アイドリングをしているときに足元付近からカラカラ音が聞こえるのが初期症状となります。 初期症状を見逃してしまい、フライホイールのトラブルが悪化するとエンジンやトランスミッションなどにも被害が拡大するため、早めに点検することが大切です。 液漏れ 冷却水やオイルクーラーなどの液漏れもよくあるトラブルとして挙げられます。 液漏れが発生すると「エンジンシステム異常」のメッセージが表示されるため、異常にすぐ気付くことができるでしょう。走行中に警告メッセージが表示されたら安全な場所に車を止め、車をレッカーで修理工場に持ち込みましょう。 そのまま走行を続けるとエンジンもダメージを受け、走行不能になる可能性もあるため、走行を続けないようにしてください。 エアコンのコンプレッサー エアコンのコンプレッサーも故障しやすい部位の1つです。 エアコンのコンプレッサーは、経年劣化により、焼付きや異音が発生するといったトラブルが起きます。初年度登録から時間が経過したGT-Rを所有している方はエアコンのコンプレッサーのトラブルに注意しましょう。 オルタネーター オルタネーター(発電機)の故障もよくあるトラブルです。 オルタネーターは、熱により劣化が進んだり、経年劣化により故障したりすることがあります。年数が経過しているGT-Rを所有している方は、オルタネーターの故障にも注意しましょう。 R35 GT-Rが故障したときはどうする? R35 GT-Rが故障したときは、GT-Rの取り扱いをしているディーラー(ハイパフォーマンスセンター)やGT-R専門の工場などに持ち込むことをおすすめします。 GT-Rは、国産車の中でもトップクラスの性能を誇るモデルです。そのため、専門的な知識や技術がなければ、修理することが難しいといえるでしょう。 R35 GT-Rの故障を防ぐ方法 R35 GT-Rの故障を完全に防ぐことは不可能です。これは、GT-Rに限った話ではなく車全般にいえることとなります。 そのため、ここでは故障を最小限に抑える方法を紹介します。 一般的に、車の故障を最小限に留めるためには、定期的な点検やメンテナンスを実施することが大切です。定期点検をしていれば、不具合や異常を早期発見できます。また、定期的にメンテナンスをしていれば、車の状態を維持しやすくなります。 R35 GT-Rは、エンジンルーム内の熱により、部品が劣化したりトラブルが起きたりすることがあります。街乗りだけをしていたり、頻繁に渋滞に巻き込まれたりすると、エンジンルーム内の熱が排出されず、故障しやすくなります。このような熱によるトラブルを避けるためにも、GT-Rの街乗りや渋滞に巻き込まれやすい道の利用は控えた方がよいでしょう。 まとめ R35 GT-Rは、2007年のデビュー以降モデルイヤー制による改良や改善などにより、絶えず進化し続けてきました。そのため、初期型の経年劣化やトラブルは避けられない状況にあるといえるでしょう。トラブルを少なくするためには、定期的に点検やメンテナンスをするだけでなく、走行によるエンジンルーム内の排熱を心がけながら運転することをおすすめします。

GT-R (R35) に適合するカスタムホイールとは?おすすめ8選を紹介

日産自動車が世界に誇るといえば、やはりスカイラインGT-Rでしょう。その後継車種として現在販売されているのがGT-R(R35)です。スーパーカー愛好者の憧れのクルマであり、国産メーカーの中でも特に走破性に優れています。そんなGT-R(R35)に乗るならやはりホイールにもこだわりたいものです。本記事では、GT-R (R35) に適合するホイールの規格とおすすめのホイール8つを詳しく紹介します。 GT-R(R35)に適合するホイール GT-R(R35)に標準装備されているホイールは、レイズ製の鍛造アルミホイールに統一されており、サイズは20センチです。ただし、グレードによってデザインが異なります GT-R(R35)におすすめのホイール8選 GT-R(R35)にふさわしく、デザインにも機能性にも優れたおすすめのホイールを8つ紹介します。 ヨコハマホイール アドバン TC-4 アドバンレーシングトップの人気を誇るのが「アドバン TC-4」です。コンパクトカーに最適な16・15インチも登場し、サイズ展開も豊富になりました。フルフェイス5本スポークデザインに先端部と股部分にのみ施されたサイドカットが特徴的です。16インチには、PCD114.3の5ホールサイズも設定されています。 HOMURA 2×7 ファーストモデルであり、アイコン的存在が「HOMURA 2×7」です。新造形のフラットテーパー断面を採用することによって、より大きく伸びやかな表現を可能にしました。今までにないエレガントなデザインが特徴的です。 ブリジストン WORK EMOTION 正統派スポーツ系を代表するのが「WORK EMOTION」です。バリエーションが11種類も用意されており、特にサイズのバリエーションが豊富です。デザインは軽量化を重視した5スポークをはじめ、ツイン5スポーク、7スポーク、10スポーク、11スポーク、メッシュが揃っています。 BBS RI-D 「BBS RI-D」は、軽量の超超ジュラルミンA7000系を採用した鍛造ホイールです。GT-R(R35)をはじめとする超高性能スポーツモデルをターゲットに開発されました。BBSホイールのなかでも最も強度があり、見た瞬間に走りの良さをイメージすることができる5本のクロススポークが採用されています。 レイズ ボルクレーシング G16 多数あるメッシュデザインホイールとは一線を画する注目のモデルがボルクレーシングのGシリーズから登場した「G16」です。レースホイールの製造に用いられる「ノンストレスライン」でデザインが構成されており、8本スポークが交互に重なる16本スポーク形状になっています。「G16」というネーミングはそこから由来しています。 レイズ ボルクレーシング TE37 ウルトラ TRACK Edition 1996年に誕生して以来、スポーツ系ホイールのキングに君臨したのが「TE37」です。2016年に新たに誕生したのが「TE37 ウルトラ TRACK Edition」です。スポーク間に新たなマシニング加工を追加し、強度と剛性は一か所につき10グラム、トータル60グラムの軽量化に成功しました。軽量なだけでなく高剛性にも優れており、ブラックカラーが一番人気のカラーです。 エンケイ GTC01 「GTC01」は、最新鋭MAT製法で成形した高剛性に優れた軽重量のホイールです。デザインの自由度は高いけれど重くなりがちな鋳造製法を独自の最新技術で軽量化に成功し、デザイン性も高いです。 エンケイ レーシング RS05RR ドレスアップパーツとして、アルミホイールのデザイン性を限界まで高めるというコンセプトの基に開発されたのが「レーシング RS05RR」です。コンケーブフェイスを採用した伸びやかで立体的なフォルムが特徴的で、フロントフェイス、ミドルフェイス、リアフェイスの3種類が用意されています。 GT-R(R35)のホイールを選ぶときのポイント まず、 GT-R(R35)のホイールを選ぶときには十分な注意が必要です。純正装着のタイヤサイズは20インチですが、前後の幅が異なるという特殊性を持っているためです。ここでは、ホイールを選ぶときに重要な2つのポイントを紹介します。 ボディカラーとの相性を考える ホイールのカラーは、シルバーやブラック、ガンメタリック、ダークブルーといったダークカラー系が定番でGT-R(R35)に良くフィットしますが、自分の好みに合ったカラーを選びたいものです。その際は、ボディカラーとの相性を考えて選択することをおすすめします。 エアロパーツとの相性を考える 同車種であっても年式の違いやグレードで取り付けられるエアロパーツが異なる可能性があります。また、純正パーツとの相性も関係するため、せっかく購入したのに装着できないといった事態に陥らないように事前に確認が必要です。車検証を見れば年式はわかりますが、グレードの表記はありません。「類別区分番号」をもとにネット検索して調べることをおすすめします。 ホイールデザインの種類 ホイールデザインには、主に以下の4種類があります。その他にも様々なデザインや機能が備わったホイールが出ていますが、まずは、メインタイプを知ってから、クルマのデザインやカラーリングに合わせて自分の好みのホイールを選びましょう。 スポークタイプ 最も一般的なホイールのタイプで 純正アルミホイールでもよく採用されているのがスポークです。ホイールの中心から外側に向かうように配置しているデザインが特徴で、軽量で放熱性がよく、冷却性に優れています。スポークが少ないほど軽量になりますが、耐久性が悪くなるといったデメリットもあります。 フィン スポークタイプの一種ですが、スポークをより細くして増やしたタイプがフィンです。高級感のあるデザインで、走行時のホイールの回転も軽やかな動きに見える特徴があります。放熱性や冷却性にも優れています。 メッシュ ホイールの外周から中心の部分に網目状にスポークが配置されたデザインのことをメッシュと呼びます。網目が細かくなるほど高級感が出て、粗いメッシュだと力強い印象になるのが特徴です。 ディッシュ 円盤状のスポークがお皿のようなデザインとなっていることからディッシュと呼ばれています。剛性に優れていて、空気抵抗は少なくなります。重量感のあるデザインで迫力も出ますが、重量があるため、燃費はあまりよくないといったデメリットがあります。

ガレージカレント取材記:ポルシェ・ボクスター987

私(ライター・林)の口癖は、「ステキな仕様のクルマが欲しい!」。 日夜を問わず中古車探しに勤しんでいる私にとって、仕入れにこだわりを感じる中古車専門店は目が離せない存在。 非常に気になる輸入車ショップのひとつが、「ガレージカレント」です。 ガレージカレント、ご存じですか? 輸入中古車がお好きな方は、今までに一度は耳にしたことがあるかもしれません。 希少なグレードや希少色、さらには限定車の入庫が非常に多いのです。 そんなマニア垂涎のお店、きっと楽園のような場所に違いありません。 ■こだわりの仕入れが気になるお店 …というわけで、今回はガレージカレントを取材してきました。 「輸入名車専門店」を謳うガレージカレント。 輸入車のなかでも、街中でよく見かけるような大衆車ではなく、少し特別な、珍しい車種や仕様のクルマを多く取り揃えている点が魅力的です。 こだわりの仕入れは、単に色やグレードといった仕様の面に留まらないそう。 車輌のコンディションも申し分がなく、過去のオーナーに大切にされてきたことが分かるクルマを厳選して在庫車として迎え入れている点は、特筆すべきポイントでしょう。 記録簿が揃っており、ヒストリーが残っているグッドコンディションな「名車」を、大切に乗ってくれる新たなオーナーに受け継いでいく姿勢からは、並々ならぬこだわりを感じることができました。 ■ポルシェ・ボクスター(タイプ987) 今回ガレージカレントで見せていただいたクルマは、2006年式のポルシェ・ボクスター。 ボディカラーは「コバルトブルー」。 鮮やかな青色の発色が華やかながらも、決して派手過ぎず、自然光の下で深みを感じることができる塗色です。 まさに、太陽の光をきらきらと反射する海みたいな色。 乗る人やシチュエーションを選ばない、素敵な色です。 ネイビーのスポーツシートと幌が組み合わされていて、非常にファッショナブルな佇まい。 運転席のすぐ後方に搭載されているエンジンは、2.7Lの水平対向6気筒エンジン。 この「フラットシックス」に憧れているポルシェ・ファンの方、多いのではないでしょうか。 緻密に回って“豊かさ”を感じるエンジンフィールに、耳の後ろで「ロロロ…」と響く排気音。 これぞ上質なミッドシップ・スポーツカーの世界! 決してうるさくなく、寧ろ静かなのだけれど、上質なスポーツカーに乗っていることをヒシヒシと感じるのです。 「どうせ買うならもっと排気量が大きいヤツの方が…」と感じる方もいらっしゃるでしょう。 侮るなかれ、“素グレード”といっても2.7L、必要充分以上のトルクがあるのです。 組み合わされる変速機は、オプションの6速マニュアル・トランスミッション(標準だと5速)。 公道でも扱いきれて、日常的な速度域でもポルシェならではの上質なフィーリングを愉しむことができるのです。 日常との距離が近いけれど、少し特別感があるポルシェ。 これ以上、なにを望むものがありましょう。 ■「良いモノ」に触れると、生活がもっと豊かになる 日常的に使い切れる(≒等身大で付き合える)、身近なポルシェとして非常に惹かれる、ポルシェ・ボクスター。 「生活の中の拘りたいギアとしてのクルマ」という観点で考えると、もしかしたら、これ以上に良い選択肢はないと言っても過言ではないのかもしれません。 高性能なミッドシップ・スポーツカーでありつつも、日常的な買い物にも気兼ねなく連れ出せるような、そんな「気さく」な一面が魅力的なのです。 脚周りは固めではあるけれど、コシがあって不快さは皆無。 減衰力を調整できるオプションが装備されているので、少しヤル気になった際にはスポーティな設定にできるのも、うれしいポイントです。 オプション装備のスポーツシートも、魅力的な装備。 小ぶりにもかかわらずサイドサポートがしっかりしていて、長距離でも疲れなさそうな印象を受けました。 このコバルトブルーのポルシェ・ボクスターがある生活は、きっと素晴らしく豊かなものになるはず。 値段だけでいえば決して安くはないけれども、程度の良さは一級品。 安心して乗ることができるでしょう。 「良いモノ」に触れたい人には、極めて魅力的な選択肢になるはず。 20代の若者の私からしてみても、少し頑張れば手が届きそうな気もします。 手を伸ばした先にある世界を想像すると、なんだかワクワクしてきませんか? ■充実したアフターサービス クルマを所有するとき、必然的にアフターサービスへの懸念は付きまとうもの。 輸入中古車は、整備ノウハウを持った専門店から購入しないと不安だと考えている方も多いでしょう。 ガレージカレントはショールームの近くに自社工場を有しており、綿密に整備をおこなうことができる点が大きな魅力。 ボッシュカーサービス認定の「カレントテックセンタ」には、輸入車・国産車を問わず、多くの旧車が入庫していました。 ガレージカレントで購入したクルマであれば、信頼できる技術やノウハウを有する整備工場への入庫が可能。 そのため、“主治医探し”に困ることもありません。 コンディションにこだわった程度良好な中古車に、充実したアフターサービスが加われば、まさに「鬼に金棒」。 輸入中古車であろうと、安心して最高の状態の愛車を愉しむことができるのです。 ■豊かなカーライフに向けて、一歩踏み出してみよう 電子制御に頼りすぎない、走りを楽しめるピュアな内燃機関のクルマは、今後ますます数を減らしていくばかり。 輸入旧車に憧れはあるものの、故障リスクや維持費を理由になかなか一歩を踏み出せず、もどかしい思いをしている方も少なくないでしょう。 そんな時、20年以上の間蓄積してきたノウハウを有し、販売から整備まで、カーライフを一丸となってサポートしてくれるガレージカレントは、非常に心強い味方になるはずです。 都心からほど近い、神奈川県横浜市にシュールームを構えるガレージカレント。 在庫車に少しでも惹かれた方は、気軽に来店予約を取ってみてはいかがでしょうか。 ショールームの入口をくぐれば、専属コンシェルジュが親身になってアナタのカーライフに寄り添ってくれるはず。 こだわりの愛車との出会いがかなえば、きっと今まで以上に、日常生活が豊かなものへと変化するに違いありません。 ⚫︎今回取材したクルマはこちらhttps://www.garagecurrent.com/car/87238 なお、ガレージカレントの運営元であるカレント自動車は「旧車王」という買取サービスも行っています。今回取材したガレージカレントと同様に、20年以上にわたって事業を展開した実績があり、クルマのプロが多く在籍しています。もし将来、クルマの売却を検討することがあればぜひ「旧車王」を検討してみてください。 [ライター・林 哲也]

車の相続は第三者にもできる?必要書類や手続きの流れを紹介

被相続人の車は、相続人だけでなく血縁関係がない第三者も相続できます。どのように手続きすればよいのか、本当に第三者に相続できるのか疑問に思っている方もいるでしょう。この記事では、第三者に車を相続する方法や、手続きパターンなどについて紹介します。 第三者に車を相続する際の手続き 第三者に車を相続してもらうには、一旦相続人名義にしてから、第三者へ名義変更する必要があります。まずは、第三者に車を相続する際の必要書類や手続きの流れを紹介します。 相続人に名義変更する 第三者が車を相続するには、まず被相続人名義から相続人に名義変更します。必要書類は以下のとおりです。 自分で揃える書類 陸運局で入手する書類 被相続人の戸籍謄本※死亡した事実や相続人全員を証明できるもの 手数料納付書 遺産分割協議書※相続人が複数いる場合 OCRシート(第1号様式) 相続人の印鑑証明書 自動車税申告書 相続人の実印※手続きを代行してもらう場合は実印を押印した委任状 車庫証明書※被相続人と同居していた場合は不要 車検証 必要書類を揃えたら以下の手順に沿って、相続人が住んでいる地域を管轄する「陸運局」で名義変更します。 1.窓口で印紙を購入し「手数料納付書」に貼り付ける2.車検証を発行している窓口に必要書類を提出する3.発行された車検証の内容に誤りがないかその場で確認する4.隣接している「自動車税事務所」で税申告をする5.ナンバー変更がある場合は「ナンバーセンター」に旧ナンバープレートを返却する6.新しいナンバープレートを取り付けて封印する 管轄の陸運局が変わり、ナンバー変更がある場合は「ナンバープレート取り付け所」で封印する必要があるため、車を陸運局に持ち込みましょう。 なお、軽自動車を相続人に名義変更する場合は、陸運局ではなく「軽自動車検査協会」で手続きします。必要書類は以下のとおりです。 自分で揃える書類 軽自動車検査協会で入手する書類 被相続人の戸籍謄本※死亡した事実や相続人であることが証明できるもの 申請依頼書※手続きを代行してもらう場合のみ必要 相続人の住民票 自動車検査証記入申請書 相続人の認印 軽自動車税申告書 車検証 第三者に名義変更する 被相続人から相続人名義にしたら、第三者に名義変更します。第三者に名義変更する際の必要書類は以下のとおりです。 ■普通車 ・相続人の譲渡証明書・相続人の実印※手続きを代行してもらう場合は実印を押印した委任状・新所有者の印鑑証明・新所有者の実印※手続きを代行してもらう場合は実印を押印した委任状・車庫証明書・車検証・手数料納付書・OCRシート(第1号様式)・自動車税申告書 ■軽自動車 ・新所有者の住民票・車検証・申請依頼書※手続きを代行してもらう場合のみ必要・自動車検査証記入申請書・軽自動車税申告書 手続きの流れは、被相続人から相続人へ名義変更する際と同様です。 また、新所有者が決まっていて必要書類が揃っていれば、1度の手続きで第三者に相続できます。1度の手続きで第三者に相続してもらうには、被相続人から相続人へ名義変更する際の必要書類も同時に提出します。陸運局や軽自動車検査協会に再度出向く必要がないため、手間を減らしたい場合は参考にしてください。 第三者に車を相続する手続きパターン 第三者に車を相続する際の手続きは、自分で陸運局に直接出向くほか、ディーラーや行政書士に代行を依頼できます。続いて、第三者に車を相続する手続きパターンを紹介します。 自分で手続きする 自分で陸運局に出向いて、名義変更手続きをします。必要書類に漏れがあると手続きが受理されないため、不備がないか確認しておきましょう。 なお、管轄の陸運局や軽自動車検査協会がわからない場合は、以下から確認してみてください。 ・陸運局・軽自動車検査協会 ディーラーに代行してもらう 陸運局の営業時間は「平日8時45分〜16時」のため、仕事や家庭の事情で出向けない場合はディーラーに代行してもらう方法もあります。車に関する手続きに精通しており、必要書類に漏れがないかを確認してもらえます。ただし、3〜8万円程度の代行費用が発生するため、費用を抑えたい方は注意してください。 また、第三者に車を相続する際の手続きは、自動車販売店にも代行を依頼できます。代行費用は3〜5万円程度と、ディーラーより安く設定されているため、費用を抑えたい方は参考にしてください。店舗によっては、手続きの代行自体を行っていない可能性があるため、事前に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。 行政書士や弁護士に代行してもらう 行政書士や弁護士に手続きを代行してもらうことも可能です。相続に関する手続きに精通しているため、スムーズに対応してくれるでしょう。また、行政書士には相続に必要な書類の取得から、陸運局での手続きを代行してもらえます。忙しくて必要書類を取得できないときや、平日に陸運局に出向けない場合におすすめです。 なお、代行費用は1万5,000円〜6万円程度です。ただし、書類の取得から手続きを一任すると、目安の代行費用より高くなる可能性があるため注意しましょう。 まとめ 相続した車を第三者に譲渡する場合は、一旦相続人に名義変更する必要があります。必要書類が揃っていて、第三者の誰に相続するのかが決まっていれば、手続きを同時に行うことも可能です。陸運局や軽自動車検査協会に再度出向く必要がないため、手間を減らしたい場合は参考にしてください。 また、陸運局は「平日8時45分〜16時」までしか営業していないため、都合が合わない方もいるでしょう。都合が合わない場合はディーラーや自動車販売店、行政書士に代行を依頼してみてください。

クルマのローンが残っている方が死亡したときはどうすればいい?対応方法を解説

クルマのローンが残っている状態で使用者が亡くなった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。ローンが残っているクルマを相続し、返済を肩代わりすることを避けたい方もいるでしょう。この記事では、ローンが残っているクルマの使用者が死亡したときの対応方法について解説します。 ローンありのクルマの契約者が死亡したときの対応方法 ローンの契約者がローンの残債を残して亡くなった場合、相続するか、相続放棄するか決める必要があります。ここからは、相続した場合と相続放棄をした場合について解説します。 相続して残債を支払う クルマを含む財産を相続した場合は、クルマのローンの支払いをしなければなりません。残債の支払い方法については、車検証に記載されている所有者(信販会社やディーラーなど)に連絡して確認してください。 相続放棄して残債を支払わない クルマのローンの残債を支払わない方法として相続放棄がありますが、相続放棄をするとクルマ以外の財産の相続もできなくなります。そのため、相続放棄するかどうかは相続人で話し合ったうえで決めてください。 ▼関連記事はこちら相続放棄した場合の自動車の処分方法とは?相続人がいる場合、いない場合それぞれで紹介します。 相続するクルマのローンが残っているかどうか調べる方法 クルマをローンで購入すると、基本的に所有者はローン会社や信販会社になるため、車検証の所有者欄を見れば残債があるかどうかを確認できます。ただし、ローン完済後に自分名義に変更する「所有権解除」の手続きを行わないと、残債がなくても所有者はローン会社や信販会社のままです。また、ローンで購入しても一部のローン会社や信販会社では、契約者を所有者にしているケースもあります。 車検証だけでなく被相続人の書類や郵便物を確認したり、信用情報機関に開示請求したりすれば正確にローンが残っているかどうか確認できます。まずは、相続するクルマのローンが残っているかどうか調べる方法を具体的に紹介します。 ▼関連記事はこちら相続するクルマのローンの残債を確認するには?調べ方や残っている場合の対応方法を紹介 書類や郵便物を確認する 書類や郵便物をチェックして、被相続人に車のローンが残っているか確認しましょう。クルマのローンは、契約時に今後の返済計画が記載されている「支払金一覧表」がその場で渡されるか「利用明細書」が郵送で送付されます。返済額や返済期間が記載されているため、具体的にローンがどれくらい残っているのかを確かめることが可能です。 ただし、返済の遅延や繰越返済をしていると、実際の残債と異なる可能性があります。不安な場合は、支払金一覧表もしくは利用明細書に記載されているローン会社に問い合わせて、被相続人の返済状況を照会してみてください。 預金口座からの引き落としを確認する 被相続人の預金口座からの引き落としで、ローンが残っているかどうか確認できます。「○○ファイナンス」や「○○コーポレーション」など、ローン会社や信販会社から毎月定期的な引き落としがある場合は、クルマのローンが残っている可能性があります。契約しているローン会社や信販会社に問い合わせて、相続するクルマのローンの返済状況を確認してみましょう。 信用情報機関に開示請求する 郵便物や預金口座でローンが残っているかどうか確認できない場合は、信用情報機関に開示請求する方法もあります。信用情報機関とは、ローンやクレジットカードなどの借入情報を管理している団体です。ローンの契約内容や返済状況を細かく把握しているため、開示請求すれば残債を確認できます。なお、信用情報機関に開示請求する際は以下の書類が必要です。 ・戸籍謄本※被相続人が死亡した事実と相続人を確認できるもの・開示請求する相続人の本人確認書類・1,000円分の定額小為替・信用情報開示申込書・被相続人の電話番号もしくは運転免許証番号 上記の必要書類を信用情報機関に郵送すると、開示請求した相続人の住所に、被相続人の信用情報が送付されます。 ローンありのクルマの契約者が死亡したときの手続き ローンが残っているクルマの使用者が死亡したときの手続き方法は次のとおりです。 1.所有権を確認する まず、誰がクルマの所有権をもっているのかを確認しましょう。所有権をもつ所有者の名前は、車検証の「所有者」欄に記載されています。「使用者」欄に死亡した方の名前があったとしても、「所有者」欄に信販会社もしくはディーラーの名前が記載されているのであれば、所有権は記載の会社がもっていることになります。 ただし、クルマのローンを支払っているのは使用者であるため、使用者欄に記載されている方が亡くなった場合は、所有者欄に記載の信販会社やディーラーに連絡する必要があります。相続するか相続放棄するかが決まり次第、所有権をもつ会社に伝えましょう。 2.相続人を決める クルマを相続する場合は、相続人を決めます。複数人で共有する共同相続にするか、1人が相続する単独相続にするかは、相続人同士で話し合って決めましょう。 相続人が決まったら、必要書類を用意して名義変更をします。名義変更に必要な書類は下記のとおりです。 1.移転登録申請書・自動車税申告書2.名義変更をするクルマの車検証3.被相続人(故人)の戸籍謄本4.相続人の戸籍謄本5.相続人の印鑑証明書6.車庫証明書7.遺産分割協議書8.相続人全員の印鑑証明書(複数の相続人が相続する場合)9.相続人全員の委任状(複数の相続人が相続する場合) ▼詳しくはこちらクルマの相続手続きの流れと必要書類をくわしく解説! 3.名義変更する 必要書類の用意ができたら、名義変更をしましょう。名義変更は管轄の運輸支局で行います。 ローンありのクルマを相続するかどうかの判断のポイント クルマの使用者が死亡したとき、ローンがあるクルマを相続をするか悩むこともあるでしょう。相続するかどうか悩んだときは、次のポイントに注目して判断してみてください。 ローンの残債と売却額の差異 ローンの残債とクルマの売却額の差がどの程度あるのかを確認しましょう。 クルマの売却額が残債を大きく上回る場合は、相続したほうがよいといえます。ただし、クルマの所有には税金や駐車場代などがかかることも踏まえて判断しましょう。 一方、クルマの売却額がローンの残債を大きく下回る場合は、相続放棄を選ぶことが現実的かもしれません。 クルマに乗りたい理由の有無 故人のクルマに乗りたい理由がある場合は、相続を前向きに検討しましょう。故人が大切に乗り続けてきたクルマを受け継ぎたいと考える方は少なくありません。とはいえ、ローンの残債を支払う必要があるため、現実的な観点から判断することが大切です。 ローンありのクルマを相続した後の対応 ローンがあるクルマの相続後、乗り続けるか売却するかは所有者が決めることができます。それぞれの選び方のポイントについて詳しく見ていきましょう。 乗り続ける クルマに乗り続けたい場合は、そのクルマを維持し続けられるかをよく検討しましょう。相続するクルマや相続する人の年齢・経済状況にもよりますが、古いクルマを受け継いだ場合、修理費が高くなることがあります。そのため、相続したいという気持ちだけで決めるのではなく、相続後の維持についてもしっかりと考えておきましょう。 売却する ローンが残っているクルマの相続後、乗り換えのタイミングになったときは売却を検討しましょう。自動車税の重課や修理費用が多額になるなど、長く乗り続けることでさまざまな経済的な問題が出てきます。 相続したクルマをなるべく高く売りたい、価値に見合った値段で引き取ってもらいたいと考える場合は、そのクルマの年式に応じて買取業者を選ぶことをおすすめします。たとえば旧車王は、初度登録年月から10年以上経過した旧車を得意としています。長年乗り続けているクルマを売るときは旧車王の利用を検討してみてください。 まとめ ローンが残っているクルマを相続するかどうかは、相続人で話し合って決めます。相続する場合は、ローンも引き継ぐため、残ったローンを支払うことができるか、維持できるかなどを確認しましょう。相続放棄する場合は、クルマ以外の財産も放棄することになるため、相続放棄は慎重に検討してください。

ガレージカレント取材記:1989年式メルセデス・ベンツ500SE(W126)

今回は、20代による20代のための輸入車デビュー応援企画! 目的地であるガレージカレント(神奈川県横浜市)に向かい、取材してきました。 ■クルマの紹介 今回僕が取材した車輌は、メルセデス・ベンツの1989年式500SEというクルマです。 この500SEは、1979年にデビューしたW126と呼ばれる二代目のSクラスのなかでも上級グレードに位置するクルマです。 当時メルセデスは「最善か無か」というトガったスローガンを掲げた結果、生産終了から30年以上経過した現在においても「オーバークオリティ」と称されるほどの質感を誇ります。 当時の新車価格は1210万円。 まさに「高級車」といえるクルマですが、歴代Sクラスのなかでもっとも多い販売台数を記録。 現在のメルセデスのイメージを確かなものにしたクルマともいわれています。 また、当時の日本では、金丸信、田中角栄などの大物政治家をはじめ、企業経営者、プロ野球選手やプロゴルファー、芸能人などもW126を愛用していました。 また、F1ドライバーの間でも非常に人気があり、ケケ・ロズベルグ、ニキ・ラウダ、ナイジェル・マンセルなど、多くのドライバーたちがプライベートでW126を運転していたのだとか。 このことからも、ただ高級で快適なサルーンカーというだけでなく、ドライバーズカーであったことがうかがい知れるエピソードですね。 しかし、このクルマがスゴイのはわかったけど、価格も高いし若者にはもっと軽快なクルマのほうがよさそうなのに、なぜこれが20代におすすめなのかと疑問に思うことでしょう。 安心してください。ここからしっかり解説してまいります。 ■経験として体で知っておくべき上質さ 販売車輌ということで助手席での同乗走行となりましたが、その乗り心地に大きな衝撃を受けました。 ただ単に快適さでいったら現行の高級車のほうが上かもしれませんが、今のようにアクティブサスペンションや電子制御スロットルなどの魔法みたいなハイテク装備を持たずして、建築物のようなボディ剛性、バネの柔らかさに頼った乗り心地ではなく、コシをのこしたしなやかな足回りなどが体感できます。 クルマの基本的かつ根本的なメカニカルな部分を徹底的に煮詰めることで、80年代において現代と比べてもまったく謙遜のない素晴らしい乗り心地を保持している点には、本当に感動しました。 若いときに当時のメルセデスが持つプロダクトへのこだわりや、本物の上質さを体で知っておくということは、今後のカーライフに絶対的な影響を与えてくれるはずです。 しかし、この先W126もどんどん年老いて台数は減っていき、コンディションの良い個体を探すのは難しくなっていくことが予想されます。 そのため、このW126が当時のシャンとした面影を残したまま、はっきりと僕たちにその現役時代の実力を伝えてくれる時間はそれほど残されていないはず、といってもいいでしょう。 ■ガレージカレント店長に聞くW126の「オススメの使い方」とは? もし、僕たちがこのW126を手に入れたとき、どのような使い方をしたらカーライフを楽しめるのか、このとき、別の個体の取材に来ていたライターの林氏と、ガレージカレント店長を交え、20代のクルマ好き同士で真剣に考えてみました。 筆者:皆さんだったらどうやって使いますか? 店長:僕だったら仕事終わりに、好きな音楽を流しながら好きな道をぐるぐる走り回るのが楽しいと思うなぁ~。 林:ん~、僕だったら週末に友達とどこか遠くの温泉に出かけたりして使うとかですかねぇ。 筆者:あー温泉いいですね、みんなで運転を替わりながらタクシー、ハイヤーごっことかしても楽しそう! 店長:タクシーごっこは楽しいかもね。 筆者:大きなボディの割に意外と小回り効くから、都会でも難なく運転できそう。意外と普通に通勤とかで乗っていたら、偉くなった気分で面白いかもしれないですね(笑)。 一同:いずれにしてもクルマ主体の生活というよりかは、上質な道具としてうまく各々のライフスタイルに取り入れて使えるからいいよね。 もし仮に、新車同様のW126が残されていたとして、それはもはやコレクターズアイテム。そう簡単に手が届くものではないことが予想されます。 しかし、今ならまだコンディションのいい個体が、頑張れば20代でも手の届く価格帯で購入できるチャンスが残されています。 維持費のことが気掛かりなのはいうまでもありません。しかし、素性の良い個体を手に入れ、このクルマに精通した主治医やベテランオーナーたちと巡り会うことでさまざまな困難を乗り越えられる確率が格段にあがります。 仕事終わりの深夜、現代のスポーツカーに乗ってドライブすることで気分がリフレッシュできるように、僕のような20代の人たちが生まれる前に造られたクラシック・サルーンで音楽を聴きながら優雅に高速道路を流す……。 多様性が求められ、なおかつ受け容れられる現代だからこそ、クルマの本質を存分に味わっておきたいものです。 ホンのちょっとの勇気があれば、そこにはクルマに対する価値観を根底から覆すほどの「ホンモノの世界」が待っている。そう感じた取材となりました。 ⚫︎今回取材したクルマはこちらhttps://www.garagecurrent.com/car/87221 なお、ガレージカレントの運営元であるカレント自動車は「旧車王」という買取サービスも行っています。今回取材したガレージカレントと同様に、20年以上にわたって事業を展開した実績があり、クルマのプロが多く在籍しています。もし将来、クルマの売却を検討することがあればぜひ「旧車王」を検討してみてください。 [ライター・小河昭太]